年的味道

王敏娟(古城区)

下班回家,小女儿兴致勃勃地问我:“妈妈,什么时候过年?”我问:“你为什么这么想过年呢?”“过年就是我的生日,我又长大一岁啦。”小女儿兴奋地说。哦,不知不觉间,一年就快要结束了,岁月就这样在日复一日中给了我们惊鸿一瞥,一个回眸就是一年。女儿出生在大年三十,过年对于她意味着蛋糕、礼物,对于我们却是给忙碌的生活按下“暂停键”。我们生活在丽江,依照当地风俗,临近过年,很多人家都会杀年猪,热闹地举办一场“杀猪客”活动。新鲜的猪肉与莴苣炒、萝卜炖、小肠做成香肠。猪大肠洗净,灌以猪血和糯米,火上蒸熟即成了“米灌肠”。猪腿和排骨常用来腌制,高原的阳光给它们无死角的日光浴,盐浸入它们的皮和骨,风吹日晒让它们脱胎换骨,每一寸肉都带上了风和阳光的味道,火腿、腊排骨、腊肉也就做好了。定居丽江后,每年春节总能感受到浓浓的纳西族年味。临近春节,各种年货摊都张罗起来了,纳西人家会从清早的集市上买些腊猪头、彩色米片、丽江粑粑,连同几束野山茶花一起装满背篓。除夕当天,每家每户的门面上都会贴上手写的东巴文字春联,挂上独特的东巴纸做的灯笼,喜气洋洋。在纳西族的年夜饭桌上,猪头肉、公鸡肉和鱼肉是必不可少的菜品,象征着新年的丰收和吉祥。除夕这天,纳西人家会准备丰盛的菜肴和果品祭拜“灶神”,迎接祖先“回家”过年。年夜饭之后,全家人都会洗脚,寓意来年平安顺遂。这些传统习俗虽然简单,却蕴含着纳西族人民对生活的热爱和对未来的美好期待。

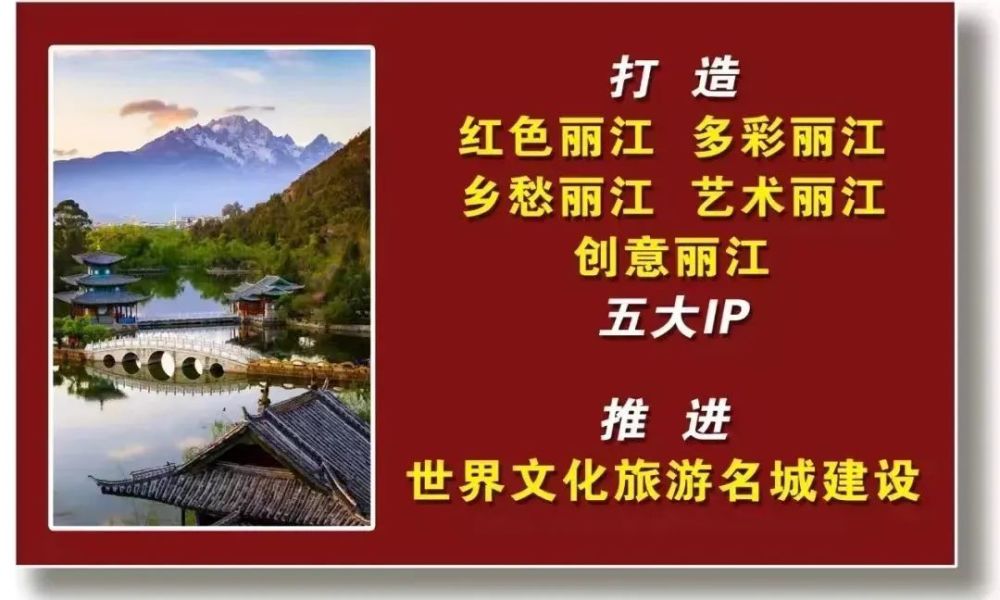

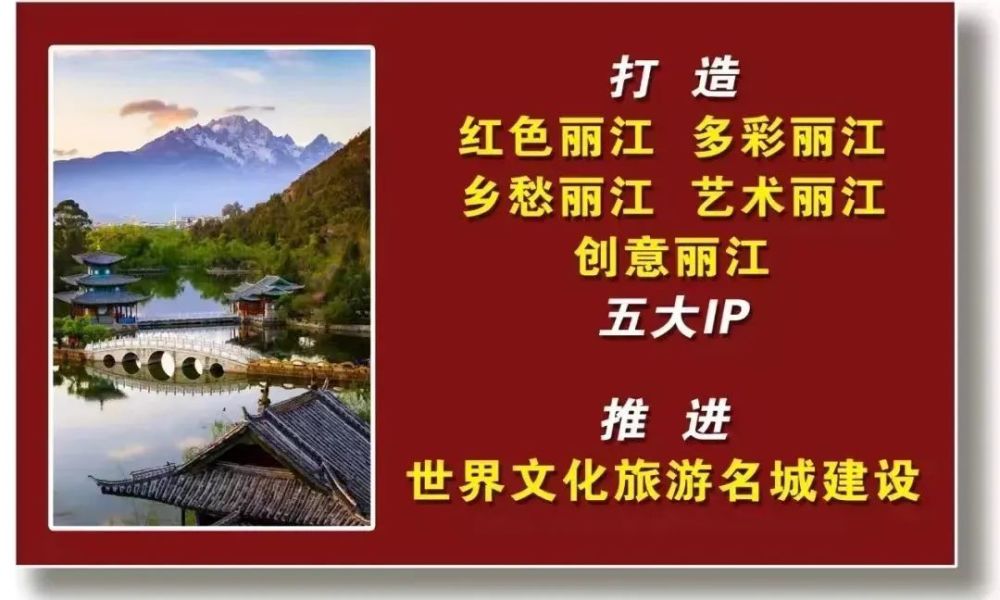

黑龙潭公园。

纳西族是能歌善舞的民族,春节期间,在丽江古城、束河古镇和一些传统村落里,人们欢聚在一起表演麒麟舞、纳西古乐等文艺节目。夜晚则燃起篝火欢快地“打跳”,不仅展现了纳西族的热情奔放,更传递出浓浓的年味。我最喜欢的还是元宵节期间的“棒棒会”。据记载,丽江纳西族正月十五“棒棒会”于清雍正元年(1723年)后逐步形成。“棒棒会”刚开始也叫“弥勒会”或者“米拉会”,相传最早在丽江玉皇阁举行,人们在这一天朝庙念经、进香祭拜弥勒佛,后来渐渐演变成农具交易会,其中以用作斧头把、锄头把、锤子把等的木头棒棒最多,所以被称为“棒棒会”。“棒棒会”期间,集市上摆满了鲜花、盆景、农具、树苗等,人们悠闲地走走看看,看到喜欢的花、树、农具就买下来。每到过年,沉浸在丽江浓浓的年味中,故乡的回忆总会闯进脑海。我是“80后”,生长于“八百里秦川”的关中平原。对我而言,童年的“年”是笼屉上的烟雾缭绕、供桌上的各式花馍。那时,母亲和七大姑八大姨相约在腊月二十八,在漫天飞舞的雪花中拿出提前发好的面,揉面、擀面,蒸好过年的包子、馒头,我用豁口的牙咬馒头,从胃满足到心里。小女儿又问我:“爷爷什么时候给我寄黄粑?”“小花猫,馋了吧。”我也惦记起父亲每年过年都会从四川寄来的美食。每年,父亲都亲自下厨,挑选优质的糯米,浸泡后磨成浆,加入红糖,外面包上竹叶,然后上锅蒸熟。寄给我们的黄粑,颜色黄澄澄的,咬一口,香糯软滑。我仿佛看到70岁的父亲忙碌在灶台前,只为给儿孙传递年的味道。从平日到节日,从舌尖到心间,烟火味最抚凡人心。关于“年”,最难忘的是味道在唇齿间,也在每一个中华儿女的心间。

图片由丽江融媒记者吴星摄。

【法律声明】除非本单位(丽江市融媒体中心)主动推送或发表至第三方网站或平台,任何第三方网站或平台不得转载丽江融媒App及LIJIANG.CN和LIJIANGTV.COM主域名及子域名下之任何内容,否则将追究法律责任。