请输入图注

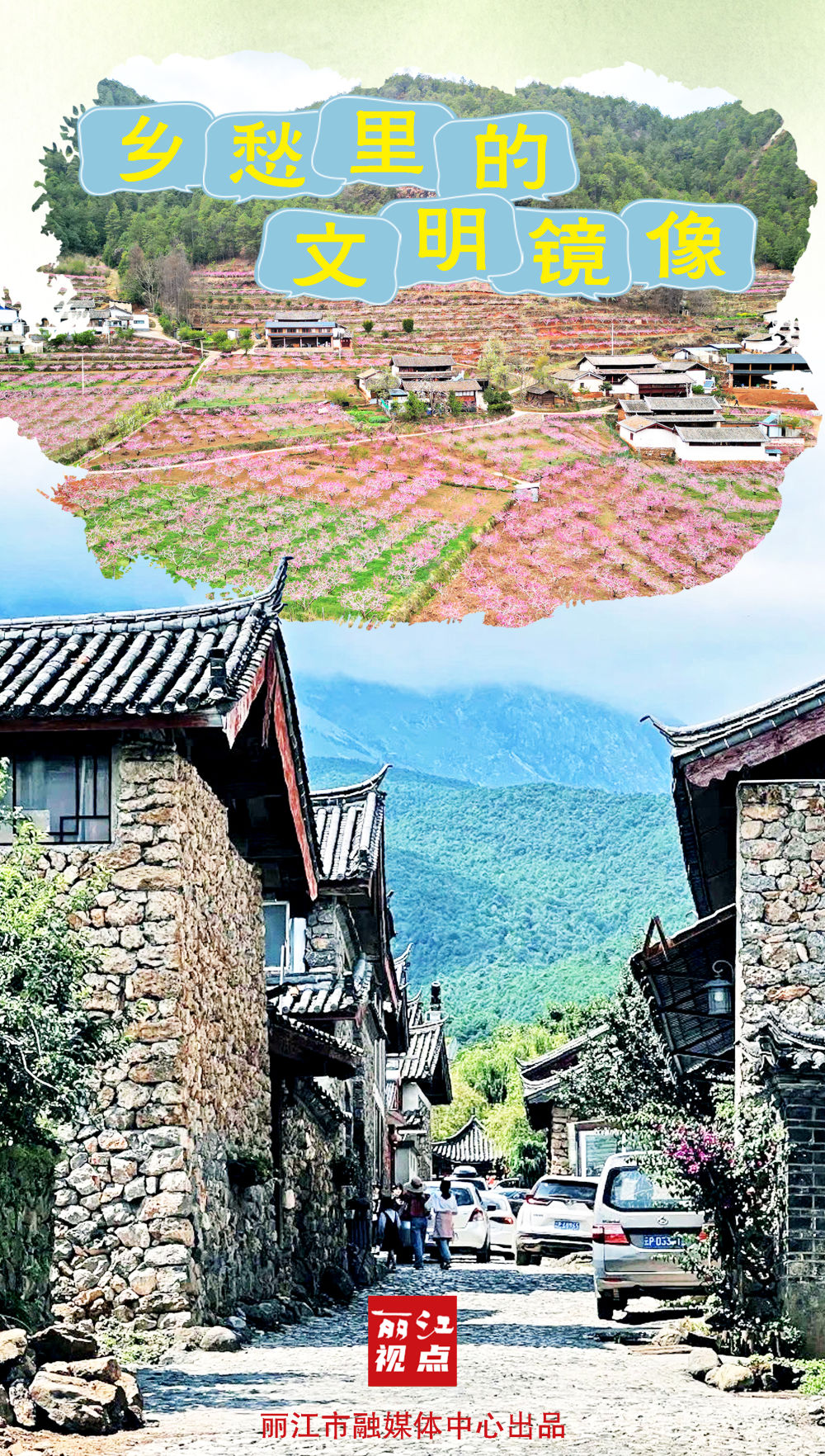

在你的记忆中,是否有这样的画面:晨雾未散时,玉龙雪山的融雪已化作千百条银线,沿着石渠蜿蜒而下;那些被苔藓覆盖的屋顶,在阳光下泛着幽光,仿佛一块从山神指缝中滑落的绿松石;一条蜿蜒的小径,串联起一路迷醉花香和鸟叫虫鸣;繁星不隐藏踪迹,伴着此起彼伏的蛙鸣闪闪烁烁;一间老屋里,一位纳西族老妇人在火塘边用古老的腔调吟诵着古老的歌谣,火光在她深邃的眼眸中跳跃……这里的时间仿佛有自己的章法,它以一种独特的方式游走。

这便是印刻在我的脑海中有关丽江乡村的画卷。丽江的乡村,安放着我们深刻的乡愁,也为远道而来游人的旅途,增添了一抹亮色,它不仅只是“怀旧的乌托邦”,更以一种崭新的姿态,焕发历久弥新的蓬勃生机!

然而,文化根脉的留存,很难由局限性的家族式传承来实现。因此,和凛毅决定让更多新鲜血液汇入文化传承的川流之中。于是,他组建培训班,让孩子们传习白沙细乐;在村里组建乐队,把白沙细乐带往更广阔的舞台……

今天的长水村,是每一个慕名而来的游人,沉浸式体悟600多年前古音密语的绝佳场所,他们在每一段抑扬顿挫的乐曲中,感受这座小城的文化魅力。这趟有关丽江的旅程,也因为同长水村的邂逅,珍藏了一段弥足珍贵的记忆。

如今,在依地势起伏而建的小道上漫步,两旁的屋舍乍看之下平平无奇,仔细察看却别有洞天。它可能是一间极有情调的咖啡馆,也可能是一间手作工作室。来自天南海北的游人,在这里慢品时光。

你总会看到这样一幅奇特的画面:村民们经营着平凡的人间烟火,游人们享受着流光溢彩的风花雪月,二者互不打扰却又相互交融,看上去反差巨大的画面又出奇地和谐融洽。

玉湖村民的故园亦是游人的远方,而远方的故事又长成新的年轮,刻在炊烟缭绕的梁柱上。

在鲁纳古村里,有一家名叫“鲁月阁”的农家乐。这户农家乐,可以让客人卸下防备,短暂纯粹地成为一个“纳西人”。

“我希望每一个来到鲁纳古村的朋友,可以体验这样一种生活:每天清晨,唤醒你的不只是阳光,还有满园花香;轮番摆上餐桌的蔬果不用从市场采购,只需从自家小院随意采摘,摇摇欲坠的果子和饱满的辣椒触手可及;茶余饭后和街坊邻里聚在一起,无忧无虑地和歌起舞……”经营“鲁月阁”的村民和慧琪说。

当游客指尖的面粉与纳西阿妈的掌纹在月饼模具里重叠,鲁纳古村的旅游便不再是橱窗式的文化展览,而成了体温与记忆的“互文”——香料红糖馅蕴含着丽江人世代传承的味觉密语,火塘边打跳的足音应和着茶马古道的铜铃声。

“体验”不再是简单消费:村民在教游客揉捏面团时,实则是在用最柔软的触感传递文明的印记;而木桌上那碗自酿酒蒸腾的热气,既模糊了主客的界限,也焐热了彼此的心。

对于不少在丽江经营民宿、从事旅居休闲工作的人来说,驱车到丽江现代花卉产业园采购几束美丽的鲜花装点生活,是一件优雅惬意的事。10分钟车程的刻度里,藏着城乡互哺的“密钥”——当人们穿过马路,径直踏入丽江现代花卉产业园的“玫瑰花海”,消费清单上的鲜花不再是单向采撷的物品,它成了土地与资本、农人与顾客的“契约”。城市以购买力反哺乡村产业链的同时,亦让馥郁花香悄然渗入混凝土的毛孔。每一次扫码支付的脆响,都在重构城乡关系的“语法”:不是掠夺与施舍,而是共生的花在红土与柏油路的裂缝中倔强绽放。

丽江的乡村,还有很多。玉龙县石鼓镇吉北科村漫山遍野的桃花展现极尽瑰丽的璀璨风光;永胜县期纳镇清水村斑驳沧桑的古建筑讲述边屯文化的交融绽放;华坪县荣将镇龙头村一望无际的芒果林谱写煤山变果山的蝶变传奇;宁蒗县永宁镇落水村猪槽船上传来的婉转歌声描摹旖旎无限的摩梭风情……

当城市在翻滚向前的车轮上演绎日新月异的传奇,乡村却用夯土墙上的斑驳讲述着文明的年轮。丽江的乡村保存着文字、技艺、节庆等活态文化,是未被现代性完全吞噬的文化基因库。每一个奔忙在车水马龙间的人,因为乡村的存在得以短暂地回归质朴的生活,这种“慢”与“真”构成了现代人的精神“返乡路”。

乡村不仅是城市的资源补给站,还是用传统智慧维系生态平衡的守护者。我们凝视乡村,实则是透过这面古老的镜子,辨认被现代性遮蔽的来路与初心。所以,我们需要乡村,一如我们需要镜子来确认自己的模样。

采写:丽江融媒记者 李琳瑛

美编:杨洁光

视频:和 勤 杨毅武 李星历

责编:钱吉梅

校对:和晓华

二审:和众学

终审:谭元怀

丽江市融媒体中心 出品

【法律声明】除非本单位(丽江市融媒体中心)主动推送或发表至第三方网站或平台,任何第三方网站或平台不得转载丽江融媒App及LIJIANG.CN和LIJIANGTV.COM主域名及子域名下之任何内容,否则将追究法律责任。